龍岩寺奥の院礼堂

天平18年に開祖行基が一夜で彫ったと伝えられる三仏像は、奥の院礼堂と共に、国の重要文化財に指定されています。

奥の院礼堂

所在地:大分県宇佐市院内町大門290-2

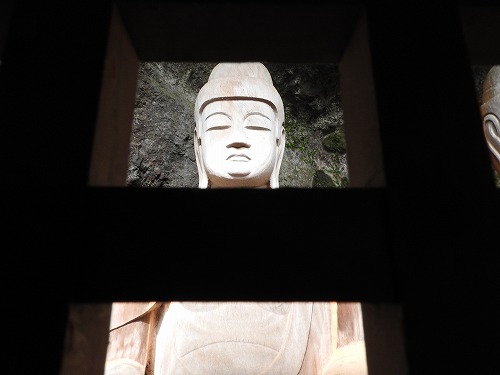

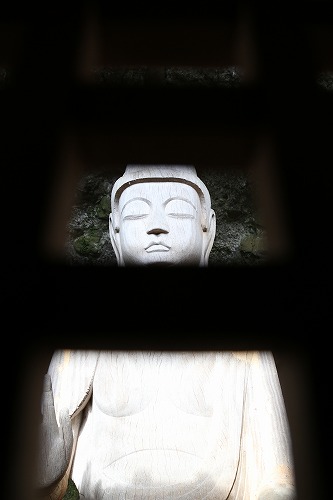

龍岩寺の本堂からさらに石段を上り、さらに細い道を上り、岩のトンネルをくぐると、岸壁のくぼみに収まるように建てられた「奥の院礼堂」が見えてきます。中には、仏像が3体安置されています。

間口:3間、奥行:2間。床板を懸崖の上に造り敷き、屋根は片流れの板葺です。

きざはし

奥の院礼堂の下の中央から右に架かっている木が「きざはし」です。

このきざはしは、三仏の残り木と云われ、荒削りにして階段とした原始的なもので、伊勢神宮にその形を止めるだけで国内唯一の遺構です。

断崖絶壁の所にある木の橋を渡って、奥の院礼堂へと進みます。

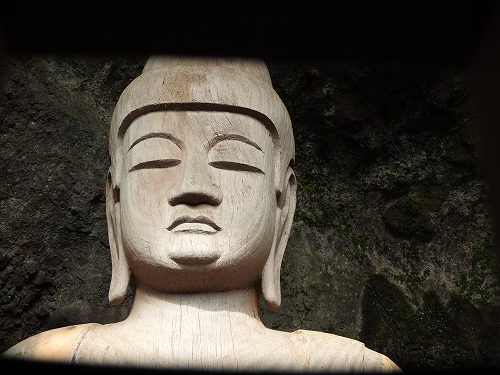

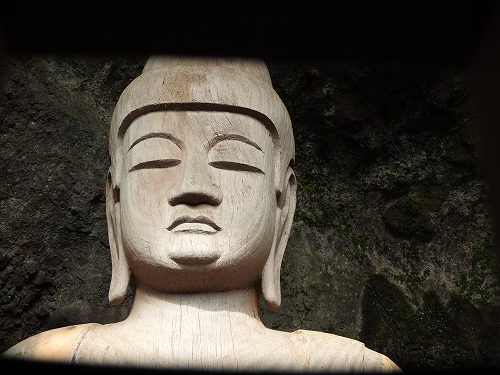

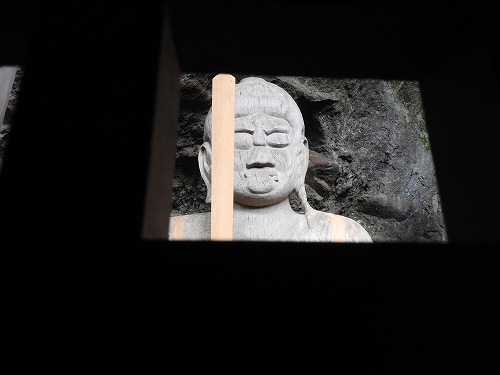

三尊像

向かって右から、薬師如来像、阿弥陀如来像、不動明王像の三尊像は、それぞれ1本の樟材から造られた一木造りの仏像です。髪や衣など細部を簡略化し、平面的に仕上げる特異な技法を用いています。高さ:3m、胴回り:3.3m。

三尊像は、木の柵で囲まれていて、上手に写真を撮ることができませんでした。

略縁記

享保2年に作られた木版2枚が保存されている。

内容は「天平8年僧行基、諸国を修業なされた折、宇佐神宮に参籠のみぎり、龍女に導かれ大門村仙人窟に到り、当山守護神萬力坊の援助を受け、午の宮の楠の大木を切り、一木三体の仏像を一刀三礼にて一夜の内に彫刻し、観音像をも刻まんとせしが、鶏鳴暁を告ぐるに及び中止し、此の地を一大祈願所となしたれば衆生来たり縁を結びたり」とある。神仏習合の事実をものがたるものである。昭和50年5月23日 院内町重要文化財に指定(龍岩寺パンフレットより)

薬師如来座像

像高:一丈二寸・向かって右

湾曲豊かな眉、切れ長の瞼、ふっくらとした唇、大きく長い耳、優しと

薬師如来像の手

阿弥陀如来像

像高:一丈

阿弥陀如来像の右手

阿弥陀如来像の左手

不動明王像

不動明王像

不動明王像の左手

不動明王像の右手

奥の院礼堂への細い木の橋

大分

大分 別府・日出

別府・日出 国東

国東 豊後高田

豊後高田 杵築

杵築 宇佐・中津

宇佐・中津 臼杵・佐伯

臼杵・佐伯 日田・玖珠

日田・玖珠 竹田・大野

竹田・大野