工芸品展示室

長崎を代表する陶磁器類をはじめ、漆器・青貝細工・ガラス製品・鼈甲細工・金工などの工芸品を展示しています。

所在地:長崎県長崎市立山1丁目1番1号

長崎歴史文化博物館

陶磁器

鯉が描かれた皿

唐子模様の茶碗

陶器の布袋さん

陶器の虎

陶器の猪

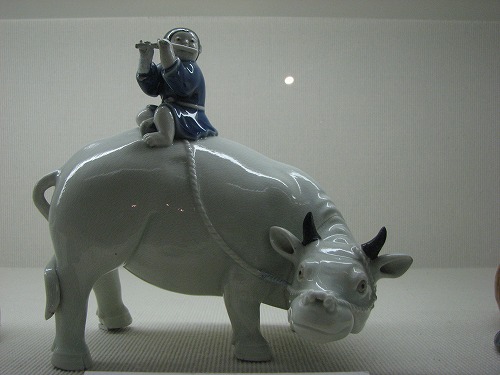

陶器の牛

香炉

青磁梅折枝盃台

波佐見焼の青磁梅折枝盃台

魚の形の箸置

狂言袴茶碗と呉器手茶碗

呉器手茶碗と白釉筋目茶碗

プリント蓋物鉢

銅版転写というプリント法を用いて焼物に文様を施す手法は、18世紀中頃のイギリスで始まった。大量生産の日常食器であるが、オランダを通して輸入されたこの種の陶器は、暮らしの中に異国趣味をもたらした。(現地案内板より)

花器

べっ甲細工

江戸時代、長崎では、オランダ船や中国船によって輸入されたべっ甲を用いて、主に髪飾りが作られた。それらは、非常に高価な装飾品であった。明治時代になると、外国向け製品の製作にも力を入れ、置物や花器、煙草入れなど幅広い製品が作られた。(現地案内板より)

べっ甲細工の櫛

珊瑚細工

青貝細工

青貝細工は、鮑貝を薄く研ぎ出し、文様の形に切り抜いたものを錆仕上げの漆器の上に貼り付ける。その上からさらに漆を塗り重ねて最後に研ぎだし仕上げる。長崎では、18世紀前半にはすでに作られており、19世紀にヨーロッパ向けに盛んに製作された。小箱や盆などの小物から机や箪笥といった大型製品にいたるまで、注文により様々な製品が作られた。とても手の込んだ工芸品であったため、次第に時勢にあわなくなり衰退。大正3年(1914年)、青貝細工の技術は途絶えた。(現地案内板より)

青貝細工

媽祖人形

媽祖と順風耳と千里眼と二人の女官人形がいます。

帆船

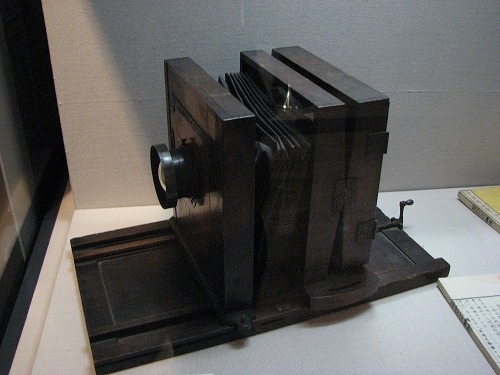

上野彦馬の写真機

ガラス製の鯉

長崎

長崎 平戸

平戸 佐世保

佐世保 島原

島原 雲仙・小浜

雲仙・小浜