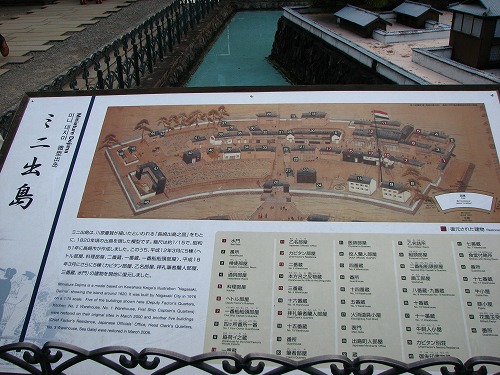

ミニ出島

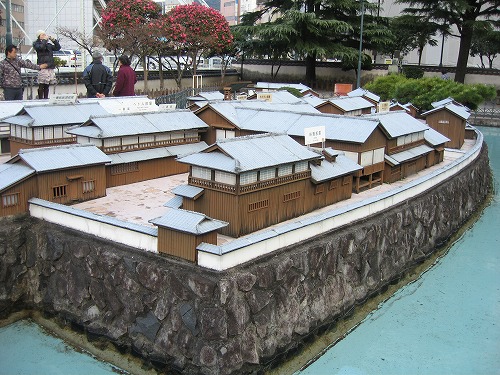

このミニ出島は、シーボルトから写実的西洋画法を習った川原慶賀という絵師が、1820年頃、出島オランダ屋敷を描いた「長崎出島之図」を元にし、15分の1に縮小して製作したものです。

所在地:長崎県長崎市出島町6-1

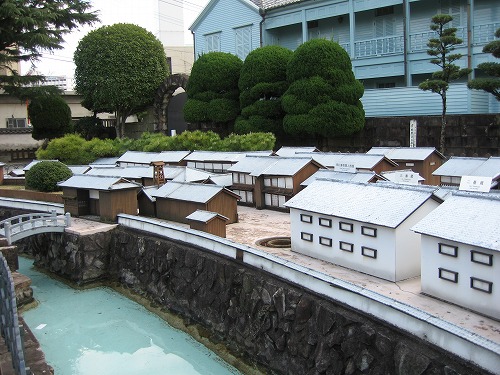

出島は扇形の島です。

総面積は約15,000平方メートル、東側、西側ともに約70メートル、北側約190メートル、周囲約563メートル。

出島は、江戸時代の鎖国期に日本と西欧を結ぶ唯一の窓口であり、経済・文化・学術の交流拠点として日本の近代化に大きく貢献しました。

ミニ出島をじっと見ていると、ガリバーになった気分です。それにしてもよくできています。

表門

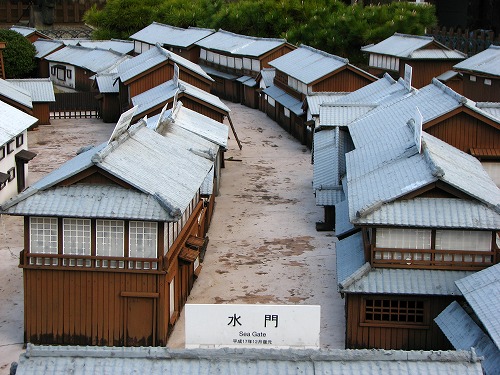

水門

一番蔵、二番蔵

一番蔵・二番蔵の後ろには、カピタン部屋や一番船船頭部屋などが見えます。

一番蔵・二番蔵・三番蔵

火消道具小屋

火の見櫓が見えます。

火の見櫓

料理部屋

花園玉突場

花園玉突場

花園玉突場

このミニ出島を眺めていると、意外と狭くてぎっしりと建物が並んでいたのがわかります。

出島の絵図

石門とミニ出島

キャピタン橋

出島内の庭園からミニ出島(出島の模型)へと続く橋です。出島絵図に描かれていたアーチ橋を参考に復元したそうです。シーボルトの薬草園や庭を抜けて、この橋を渡ると

1820年代の出島をモデルにして、15分の1に縮小した出島の模型が設置されています。

この橋と葡萄棚は、庭園整備の一環として、昭和40年(1965年)に設置されました。寛政10年(1798年)の大火前後に描かれた出島の絵図を参考につくられています。絵図には、橋の下の用水池が、この付近の菜園の水まきに使われていた様子や、葡萄棚の上に涼所が描かれています。絵師川原慶賀以降に描かれた出島図には、橋と葡萄棚がみられなくなります。(現地案内板より)

長崎

長崎 平戸

平戸 佐世保

佐世保 島原

島原 雲仙・小浜

雲仙・小浜